À l’issue de son Assemblée Générale tenue le 27 mars 2025, PILS s’est dotée d’un nouveau conseil d’administration. Nadia Peerun a été reconduite à la présidence, fonction qu’elle occupait déjà l’année dernière. La vice-présidence sera assurée par Nilen Vencadasamy. Émilie Trousselier Seepursaund a été nommée trésorière, Rachele Bhoyroo Sauvage assistante-trésorière, Helena Lutchman-Rabot secrétaire, et Anouchka Saddul assistante-secrétaire. Les autres membres élus sont : Vijay Ramanjooloo, Dhiren Moher et Thierry Runga. Ce conseil d’administration sera en fonction pour un an, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.

Nadia Peerun reconduite à la présidence et entame sa deuxième année à la tête de PILS.

« Je continue de soutenir PILS en siégeant au conseil d’administration, car je crois fermement en la capacité et au rôle des ONG à transformer la société pour garantir que les personnes les plus vulnérables soient protégées et soutenues. Je crois aussi au droit de chacun·e de vivre sa vie comme il ou elle l’entend, sans subir le jugement des autres », déclare-t-elle.

Son engagement remonte à 18 ans : d’abord en tant que membre du staff de PILS pendant sept ans, puis comme consultante en VIH depuis dix ans. Elle fournit une assistance technique aux pays pour la planification stratégique, la gestion et l’évaluation des programmes, ainsi que dans le suivi communautaire et le renforcement des capacités des ONG. « Je suis également coach de vie et j’accompagne les personnes lors des changements difficiles dans leur vie », précise-t-elle.

Nilen Vencadasmy, vice-président

Avocat de profession, Nilen Vencadasmy est Managing Partner de Juridis Law Firm, un cabinet spécialisé en droit commercial et des affaires. Engagé de longue date en faveur des droits humains, il a déjà été président de PILS, contribuant à renforcer l’approche juridique de la lutte contre le VIH à Maurice. Son retour au sein du conseil d’administration témoigne de son profond attachement à la mission de PILS.

Émilie Trousselier Seepursaund, trésorière

Membre du Conseil d’administration de PILS depuis 20 ans, Émilie Trousselier Seepursaund est consultante indépendante en structuration associative et santé communautaire. Après quatre ans au département CSR de Rogers, elle a rejoint PILS en 2012, d’abord en tant que Fundraiser, puis Grant Manager. Depuis 2018, elle accompagne diverses structures dans la rédaction de projets, la structuration et l’évaluation. Elle a également été membre du comité international de Sidaction de 2017 à 2024.

Rachele Boyroo Sauvage, assistante-trésorière

Confrontée aux « limites du système » lorsqu’elle se rend dans un centre de santé pour un dépistage en 2008, Rachel Boyroo Sauvage décide de s’engager pour le changement. Dans un premier temps, elle mène des actions de bénévolat auprès d’ONG après avoir été sensibilisée aux questions liées aux drogues et aux politiques répressives. En 2013, elle réalise une recherche avec le soutien du Collectif Urgence Toxida (CUT) pour sa dissertation et participe à la première campagne Support. Don’t Punish. Quelques années plus tard, elle rejoint le Conseil d’administration de CUT.

Après plusieurs années passées dans la presse, elle intègre le secteur associatif à plein temps en tant que chargée de communication, d’abord chez CUT puis chez PILS. Titulaire d’un Master en communication et relations publiques, elle poursuit aujourd’hui son engagement en mettant son expérience au service des ONG pour promouvoir les droits, la santé et la résilience des populations en situation de vulnérabilité à Maurice.

Helena Lutchman-Rabot, secrétaire

Helena Lutchman-Rabot revient au conseil d’administration après y avoir déjà siégé de 2019 à 2022. « Depuis 2016, mon engagement auprès de PILS m’a fait évoluer à différents niveaux : volontaire, chargée de communication, puis membre du conseil », explique-t-elle. Titulaire d’un Postgraduate Diploma in HIV/AIDS Management de la Stellenbosch University, elle est particulièrement investie dans l’éducation thérapeutique et la réduction des risques.

Anouchka Saddul, assistante-secrétaire

Anouchka Saddul a été impliquée dans l’élaboration d’une réponse multisectorielle au VIH au sein du National AIDS Secretariat. Elle a également participé à la mobilisation et à la mise en œuvre de la subvention du Fonds mondial et du Mécanisme de coordination nationale. Depuis huit ans, elle est Head of Corporate Affairs, Brand & Marketing dans le secteur bancaire, et membre du Mauritius Institute of Directors et de The Board of Good.

Vijay Ramanjooloo, membre

Psychologue clinicien diplômé de l’Université Denis Diderot (Paris), Vijay Ramanjooloo cumule plus de 20 ans d’expérience dans le VIH/sida et le milieu carcéral. Ancien Commissaire à la Commission nationale des droits de l’Homme et membre du sous-comité des Nations Unies contre la torture, il a enseigné, formé et publié dans des domaines variés comme la biologie, les neurosciences, l’éthologie ou la psychanalyse. En 2022, il a rédigé un article pour l’inauguration de l’Intercontinental Slavery Museum : *« La question de la transmission des traumatismes psychiques de l’esclavage sur la psychologie des populations ». *

Dhiren Moher, membre

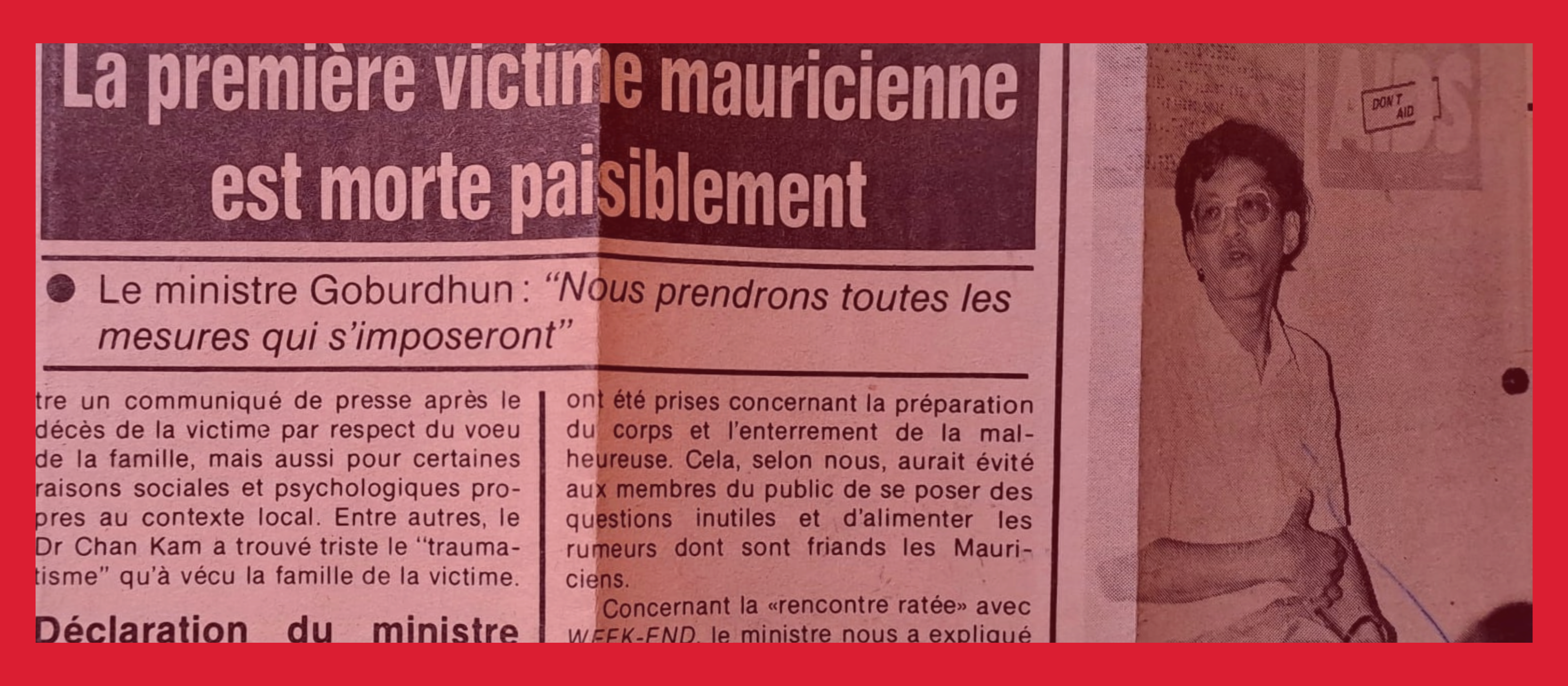

Activiste et personne vivant avec le VIH, Dhiren Moher reste un visage emblématique de la lutte contre le sida à Maurice et dans l’Océan Indien. « J’ai rejoint la lutte parce que je crois en un monde où personne n’a à vivre dans la peur ou l’isolement à cause du VIH. Chaque vie compte, chaque voix peut faire la différence. L’espoir, c’est agir », affirme-t-il.

Thierry Runga, membre

Après avoir travaillé dans la réhabilitation et la réinsertion de personnes souffrant de dépendances, Thierry Runga s’engage auprès de PILS en 2005 en tant que volontaire « ActHIVIst », contribuant à la relance du service Sida Info. Membre actif du conseil d’administration depuis 2022, il a occupé les postes de trésorier et d’assistant-trésorier. Aujourd’hui, il est consultant en santé, sécurité et environnement.